海南大学邓意达教授、王浩志副研究员团队Adv. Energy Mater.(卞映媚硕士一作):加速预测双原子催化剂负载g-C3N4用于光催化CO2还原为CO和HCOOH:机器学习于DFT相结合的方法

发布时间:2025-08-27

海南大学邓意达教授、王浩志副研究员团队Adv. Energy Mater.(卞映媚硕士一作):加速预测双原子催化剂负载g-C3N4用于光催化CO2还原为CO和HCOOH:机器学习于DFT相结合的方法

全球能源需求激增导致CO2排放攀升,光催化CO2还原被视为绿色破局之道。原始 g-C3N4 活性位点少,对 CO2 吸附能力有限,性能受限,双原子催化剂具有高原子利用率和显著协同效应, 然而,过渡金属组合数量庞大,传统试错法耗时巨大。本研究创新融合机器学习与密度泛函理论,对276种g-C3N4负载双原子催化剂实现高通量预测,发现FNN模型能够准确的捕捉双原子催化剂的性质,同时能够快速预测并筛选出RuHf、VV@g-C3N4高效制CO,MoMo、CrMo@g-C3N4高效制HCOOH,并兼具可见光响应与热力学稳定性,为实验合成按下“快进键”。

本研究聚焦于双原子负载g-C3N4形成的双原子催化剂(TM1TM2@g-C3N4),系统探索高效生成CO和HCOOH 的双原子催化剂候选体系。

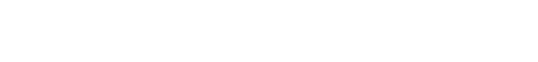

图1. DFT-ML 协同筛选双原子催化剂(DACs)以实现高效 CO2还原的总体流程示意图

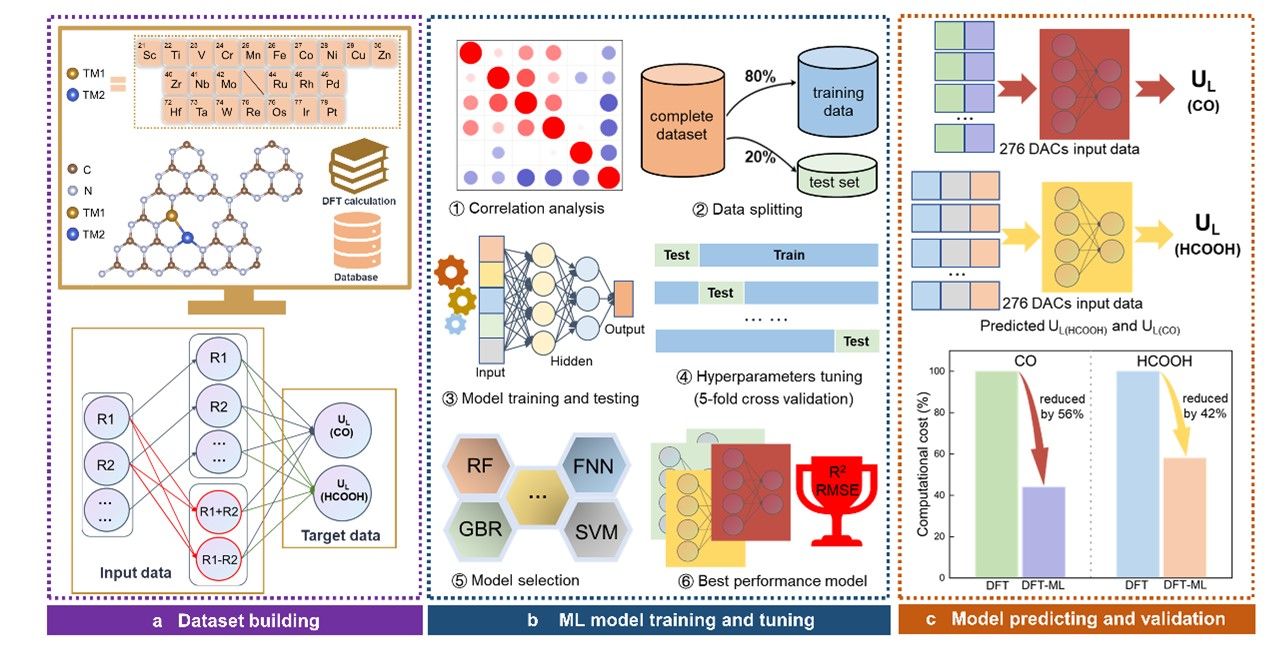

图2. (a, b) 预测 UL(CO) 与 UL(HCOOH) 的区域特征间皮尔逊相关系数;(c, f) 四种模型(SVM、RF、GBR、FNN)在训练集与测试集上预测UL(CO) 和 UL(HCOOH)的 R2 与 RMSE;(d, g) FNN 模型对 UL(CO) 和 UL(HCOOH) 的真实值与预测值对比;(e, h) FNN 对 UL(CO) 和 UL(HCOOH) 的五折交叉验证结果;(i, j) 按 SHAP 值排序的 UL(CO) 和 UL(HCOOH) 关键特征。

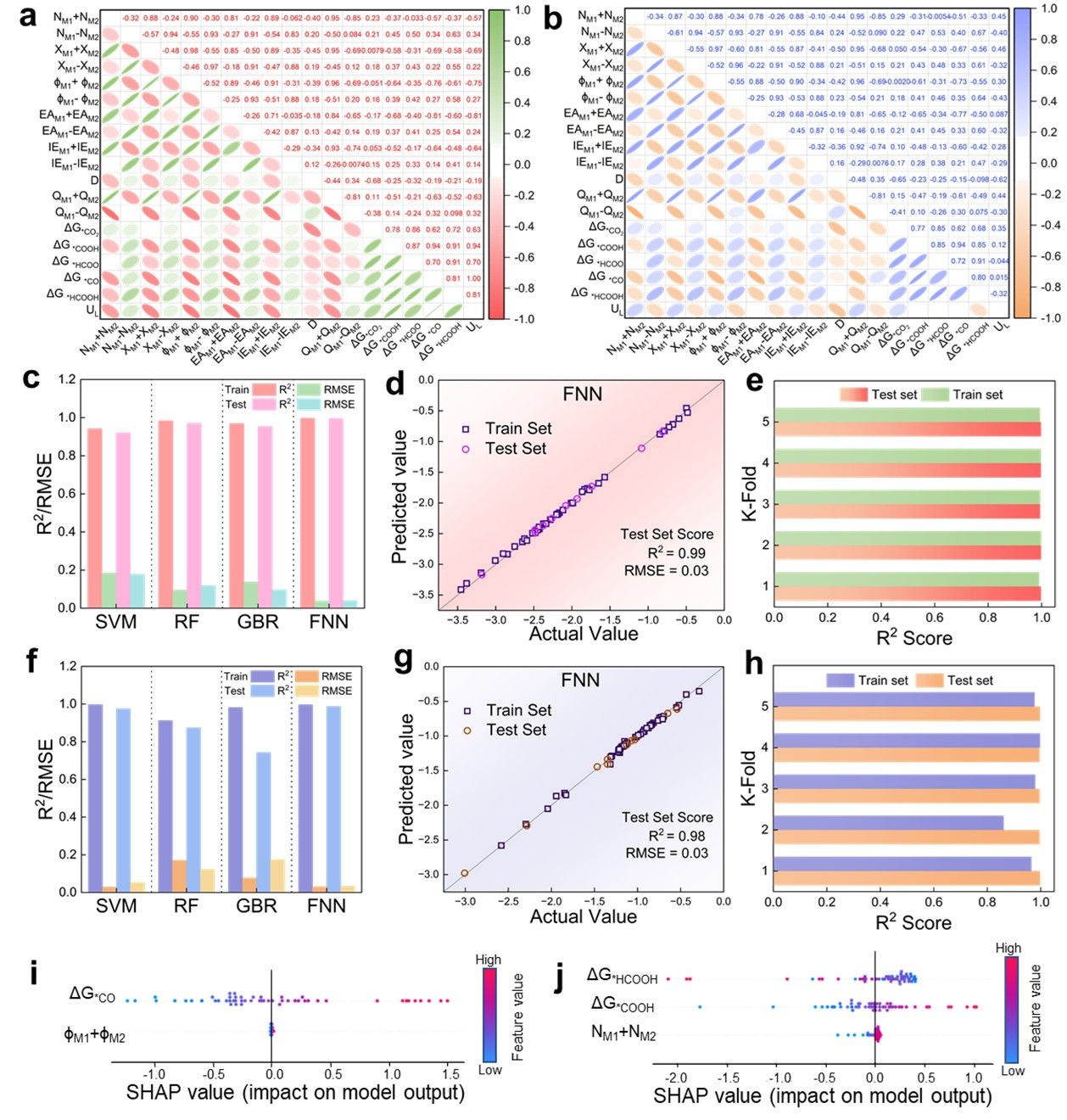

图3. (a, c) 机器学习预测的理论极限电位UL(CO) 与 UL(HCOOH) 热图:颜色越绿表示 CO2 还原制 CO 活性越高,颜色越紫表示 CO2 还原制 HCOOH 活性越高;(b, d) 10 种 DACs 的 FNN 预测值与 DFT 计算值对比(分别对应 UL(CO) 与 UL(HCOOH));(e) TM1TM2@g-C3N4 上 CO2RR 与 HER 的极限电位比较;(f) 9 种潜在优异TM1TM2@g-C3N4的团簇能与结合能。

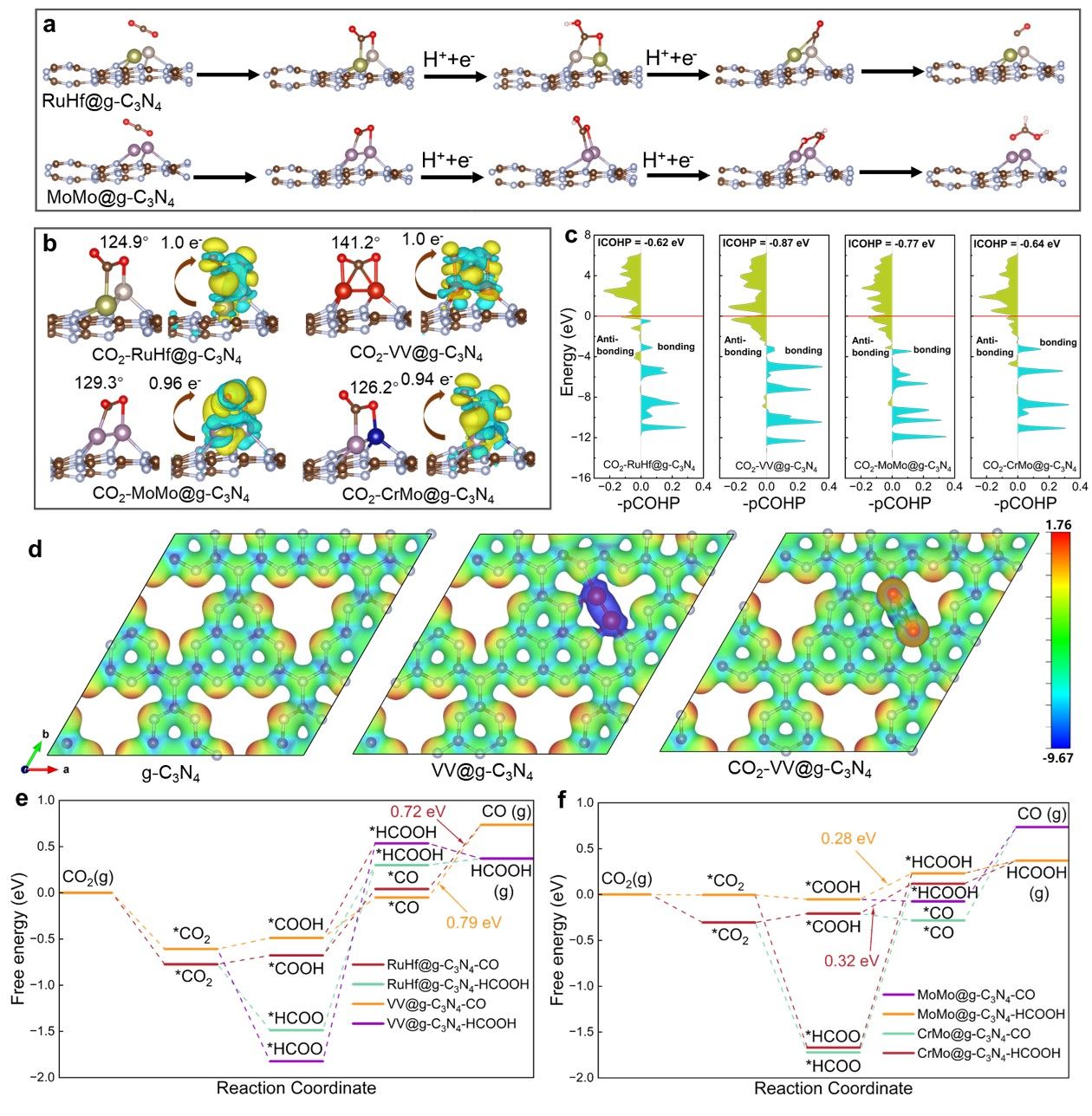

图4. (a) RuHf@g-C3N4 上 CO2RR 制 CO(上图)及 MoMo@g-C3N4上制 HCOOH(下图)的反应路径示意图。(b) CO2 在四种 TM1TM2@g-C3N4(RuHf、VV、MoMo、CrMo)上的稳定吸附构型;等值面设为 0.005 e Å⁻³,黄色/青色分别表示电荷积累/耗散。(c) 四种催化剂的 COHP 图;淡蓝色为成键态,淡青色为反键态。(d) g-C3N4、VV@g-C3N4及 CO2-VV@g-C3N4 表面的静电势分布。(e) RuHf,VV@g-C3N4 的最优反应路径自由能图。(f) MoMo,CrMo@g-C3N4 的最优反应路径自由能图。

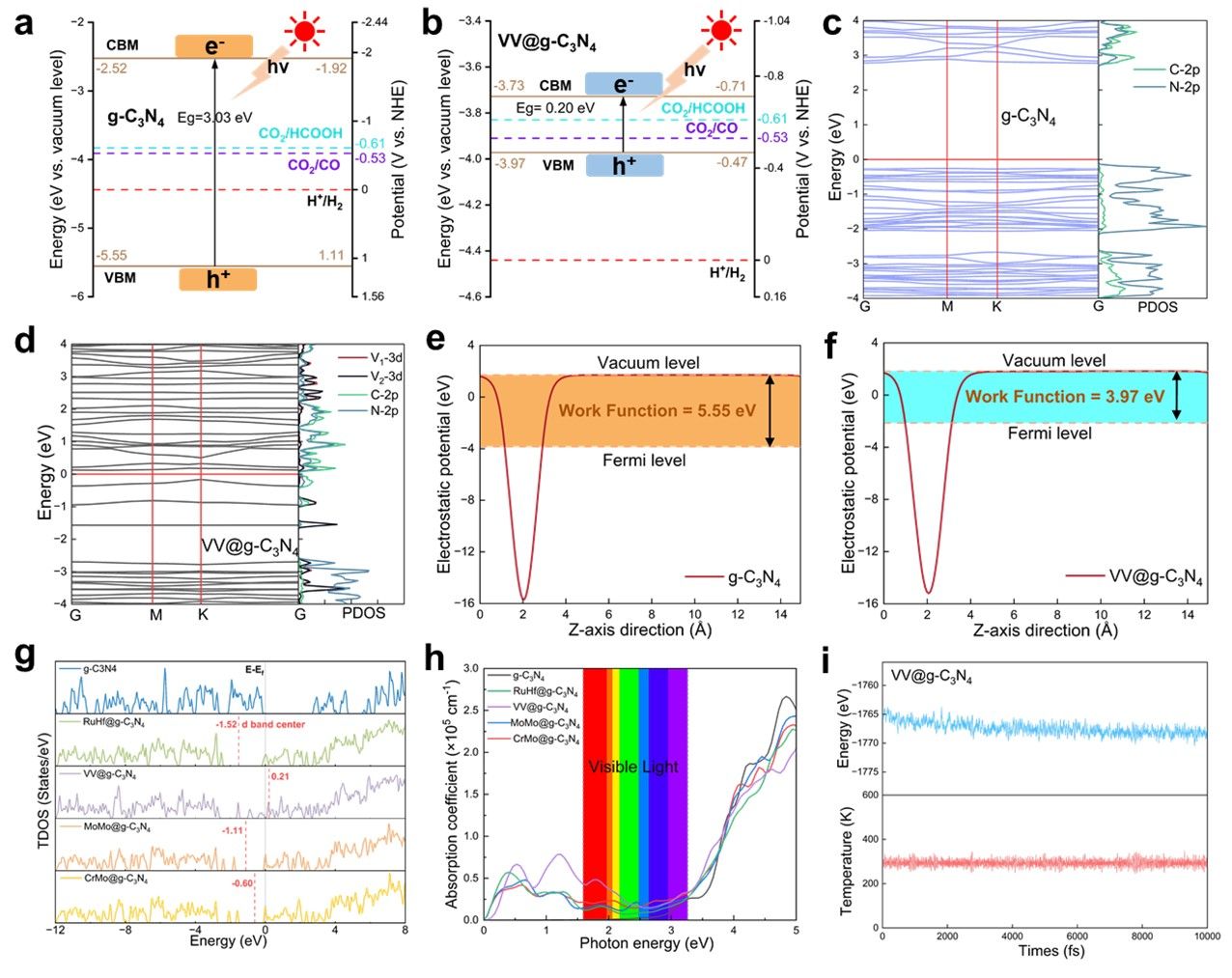

图5. (a, b) g-C3N4 与 VV@g-C3N4 的能带边缘位置图。(c, d) g-C3N4 与 VV@g-C3N4的能带结构及分波态密度。(e, f) g-C3N4 与 VV@g-C3N4 的功函数。(g) g-C3N4及四种TM1TM2@ g-C3N4(RuHf、VV、MoMo、CrMo)的 d 带中心与态密度。(h) 计算得到的光吸收系数;两条虚线之间为可见光范围。(i) AIMD 中 VV@g-C3N4 在隐式溶剂下的能量波动与温度快照,显示 300 K 结构稳定。

本工作的主要亮点:

(1)运用 DFT-ML 协同高通量筛选:将密度泛函计算与机器学习深度融合,训练好的机器学习模型仅用数秒完成 276 种 g-C3N4 负载双原子催化剂的极限电位预测,相较纯 DFT 分别节省 56 %(CO)和 42 %(HCOOH)的计算时间。

(2)精准锁定最优催化体系:FNN 模型以在预测UL(CO)中R2 = 0.99、RMSE = 0.03 eV,在预测UL(HCOOH)中 R2 = 0.98、RMSE = 0.03 eV 的精度,成功筛选出生成 CO和HCOOH的双原子催化剂。

(3)全面验证性能与机理:候选材料兼具优异可见光吸收、热力学稳定性和电子结构优势,并通过电荷密度、COHP 和自由能面分析揭示了双原子位点协同活化CO2的关键机制,为实验合成提供了可靠的理论依据。

总体而言,本研究首次构建了“双原子协同—机器学习—高通量筛选”三位一体的催化剂设计范式,前馈神经网络模型成功捕获了双原子的基础特征与预测极限电位之间的微观机制。该成果不仅将 AI 加速材料发现的理念成功拓展至光催化 CO2 还原,也为后续实验合成和性能优化提供了理论导航。